Dall’8 novembre 2024 al 9 febbraio 2025, la Schirn Kunsthalle di Francoforte dedica una retrospettiva all’artista tedesco-americano Hans Haacke, con una rassegna di opere a dal 1959 a oggi, tracciandone il suo indirizzo politico.

In diverse occasioni, i suoi controversi contributi artistici ai dibattiti in corso sono stati censurati dalle mostre. Artisticamente, ha perseguito una varietà di strategie, impegnandosi precocemente nei campi dell’ecologia e delle scienze naturali, attingendo agli approcci del gruppo ZERO, del Minimalismo, dell’Arte Concettuale, dell’arte pubblica e della poster art, tra gli altri. In qualità di pioniere della Critica Istituzionale nell’ambito dell’Arte Concettuale, le sue opere esaminano ordini o sistemi e li presentano in modo comparativo. L’artista stesso descrive il mondo come un super-sistema con innumerevoli sottosistemi, ognuno dei quali è più o meno influenzato dagli altri. Il pensiero sistemico, la critica istituzionale e la democrazia sono i temi principali che attraversano l’opera di Haacke. Alla Schirn sono in mostra i primi lavori iconici degli anni Sessanta, i suoi influenti sistemi in tempo reale, i pezzi che invitano alla partecipazione del pubblico e le ampie installazioni (storiche) politiche. Con circa settanta dipinti, fotografie, oggetti, installazioni, azioni, manifesti e un film, la mostra illustra come Haacke sia diventato uno degli artisti politici più importanti e influenti del mondo per le generazioni successive.

Per questa retrospettiva completa, lo Schirn è riuscito a riunire a Francoforte importanti opere dell’artista provenienti da collezioni pubbliche e private internazionali, tra cui: Museum Abteiberg, Mönchengladbach; Art Gallery of Ontario, Toronto; FRAC Bourgogne Dijon Collection; Generali Foundation Collection at the Museum der Moderne, Salzburg; Hamburger Bahnhof Nationalgalerie der Gegenwart, Berlino; LACMA, Los Angeles; Museum Ludwig, Colonia; MACBA, Barcellona; Lila and Gilbert Silverman Collection, Detroit; TATE London e Whitney Museum of American Art, New York.

Sebastian Baden, direttore della Schirn Kunsthalle di Francoforte, osserva che: “Hans Haacke è una leggenda dell’arte concettuale politica. Con questa retrospettiva presentiamo un artista il cui lavoro ha avuto una grande influenza sull’arte contemporanea. I suoi temi principali dell’ecologia, della critica istituzionale e della democrazia sono anche i temi centrali del presente. La pratica critica di Haacke deve essere resa accessibile e comunicata a un vasto pubblico internazionale. L’artista si preoccupa sempre di coinvolgere gli spettatori, invitandoli a impegnarsi in un dibattito critico e sensibilizzandoli alla diversità e alla libertà di opinione. Il potenziale democratico del suo lavoro di opposizione è particolarmente rilevante oggi, in un momento in cui le democrazie di tutto il mondo sono a rischio”.

Ingrid Pfeiffer, curatrice della mostra, osserva inoltre: “Osservare in particolare i primi lavori di Hans Haacke offre spunti di riflessione su un’opera che a prima vista può sembrare eterogenea. Egli utilizza questioni sistemiche per combinare materiali e tecniche diverse come la fotografia, gli oggetti, le azioni o le installazioni. I parallelismi strutturali percorrono come un filo d’oro la sua opera. In vari periodi, ha collegato sistemi fisici, biologici e sociali per rivelare strutture e cicli. Il lavoro di Haacke è sempre rigorosamente politico, ma anche poetico e umoristico. Questa sua schiettezza lo ha portato a essere disinvitato più volte dalle mostre. Ha sempre difeso le sue convinzioni, in particolare la difesa dei principi democratici”.

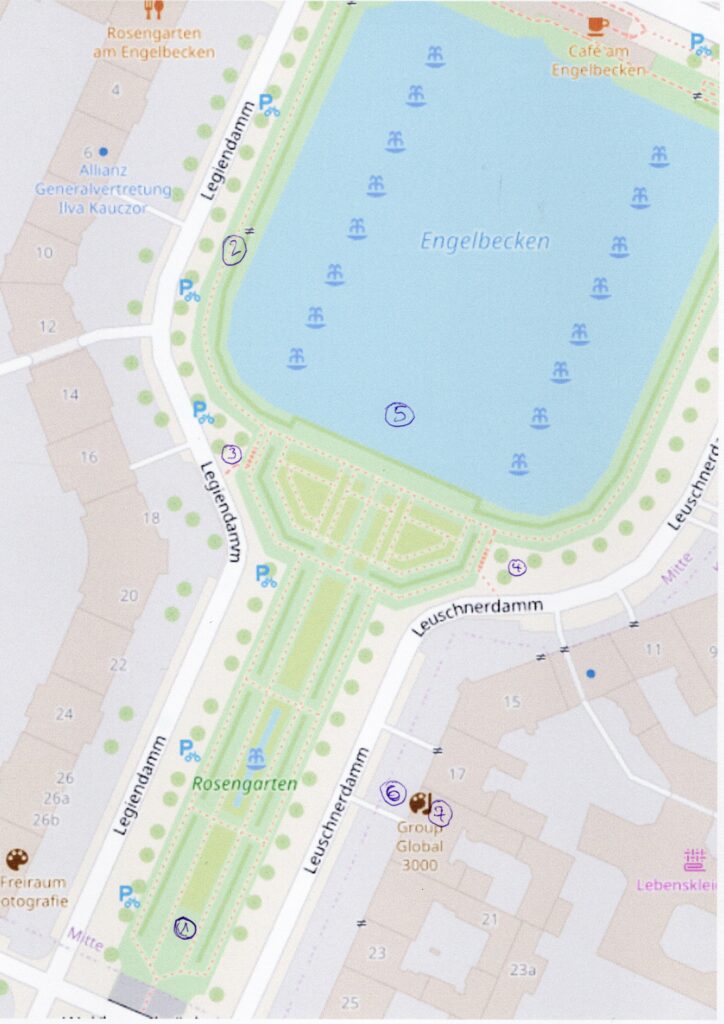

Nella sua rotonda accessibile al pubblico, la Schirn presenta l’iconico Gift Horse (2014) di Hans Haacke, che l’artista ha realizzato per Trafalgar Square a Londra nell’ambito del Fourth Plinth, una delle più prestigiose commissioni di arte pubblica al mondo. Come una sorta di “contro-monumento” alla rappresentazione imperiale del potere da parte delle statue di questa piazza, la scultura in bronzo di Haacke, alta 4,5 metri, mostra uno scheletro di cavallo basato su uno studio tratto dal libro di George Stubbs The Anatomy of the Horse. Il ticker della Borsa di Francoforte è trasmesso in diretta tramite un display elettronico su un anello nella parte anteriore dell’osso della coscia dello scheletro. Gift Horse di Haacke può essere letto come un commento su una società che per secoli è stata definita da antagonismi di classe e soggetta ai dettami dei mercati.

Il percorso espositivo inizia con importanti opere fisiche, biologiche ed ecologiche a partire dagli anni Sessanta. I primi progetti di Haacke sono stati influenzati dall’amicizia con Otto Piene e dal contatto con il gruppo ZERO di Düsseldorf. In questo periodo partecipò a numerose mostre pionieristiche sull’Arte Cinetica, l’Op Art, l’Arte Concettuale e la Land Art. Sebbene il lavoro di Haacke si sovrapponga a molti movimenti innovativi degli anni Sessanta, egli non sente di appartenere veramente a nessuno di essi. Non era interessato a materiali o stili specifici, ma alle connessioni fondamentali tra sistemi fisici, biologici e sociali. Tra le prime opere esposte allo Schirn figurano il dipinto Ce n’est pas la voie lactée (1960) e i rilievi di Haacke con lamine di specchio realizzati a partire dal 1961.

Quest’ultimo testimoniava già un interesse per le interazioni con lo spettatore, che sarebbero diventate sempre più importanti. Anche la prima opera fotografica di Haacke, Photographic Notes, documenta 2 (1959), ritrae il comportamento dei visitatori negli spazi espositivi. Altre opere, alcune delle quali di natura partecipativa, mostrano processi fisici, come Column with Two Immiscible Liquids (1965) o Large Water Level (1964-65). In mostra anche una serie in cui Haacke ha esplorato i vari stati fisici dell’acqua. Una delle opere simbolo dell’artista è il Large Condensation Cube (1963-67), un cubo di vetro acrilico che racchiude una piccola quantità d’acqua. Haacke ha anche chiamato questi cubi “scatole meteorologiche” e in seguito ha fatto analogie tra il clima meteorologico e quello politico.

Questo collegamento di sistemi diversi è caratteristico del metodo di Haacke. Il passaggio dall’oggetto (o scultura) al processo è evidente anche nella sua pratica artistica. Altri “allestimenti sperimentali” all’interno del museo mostrano il ciclo dell’acqua (Circulation, 1969) attraverso l’evaporazione, la condensazione, la cristallizzazione, la liquefazione, altri movimenti d’aria (Blue Sail, 1964-65) o processi di crescita (Grass Grows, 1969).

L’artista è tornato costantemente su questioni sistemiche ed ecologiche. La sua fotografia Monument to Beach Pollution (1970) è una delle prime opere d’arte ecologiche. Con il Trittico delle acque di scarico di Krefeld (1972) e l’Impianto di depurazione delle acque del Reno (1972), Haacke ha commentato in modo diretto e incisivo l’inquinamento del fiume Reno. Anche i suoi “sistemi in tempo reale” sono una caratteristica distintiva della sua opera. L’azione Chickens Hatching (1969) vede schiudersi pulcini in L’azione Chickens Hatching (1969) vede schiudersi pulcini in tempo reale nello spazio espositivo, dimostrando i processi di nascita e crescita in una struttura scatolare minimalista. Ant Co-op (1969) documenta la regolarità delle gallerie scavate dalle formiche come sistema biologico e sociale. Il ritratto d’artista documentario Hans Haacke: Self-Portrait of a German Artist in New York (1969) offre approfondimenti sui suoi metodi artistici e mostra anche molte delle prime opere processuali in azione.

Una delle aree di interesse della mostra è l’approccio sociologico e politico che alla fine è diventato la sua firma. A partire dal 1969, Haacke ha iniziato ad analizzare e visualizzare i sistemi sociali al fine di suscitare dibattiti sociopolitici nel contesto artistico. Questa forma di arte concettuale è fondamentalmente una presa di coscienza delle condizioni sociali, economiche e istituzionali in cui l’arte viene prodotta, esposta, venduta e ricevuta. Nel 1971, Shapolsky et al. Manhattan Real Estate Holdings, a Real-Time Social System, as of May 1, 1971 ha scatenato uno scandalo politico-culturale e proteste artistiche contro la censura. Utilizzando fotografie, tabelle e planimetrie di 142 proprietà nel Lower East Side e nel quartiere di Harlem a Manhattan, Haacke ha esposto la dubbia concentrazione di proprietà immobiliari e le relative pratiche del gruppo Shapolsky.

Quest’opera portò il direttore del Guggenheim Museum, Thomas Messer, a cancellare la mostra personale di Haacke poco prima della sua inaugurazione. Anche Manet-PROJEKT ’74 (1974), presentato da Haacke per la mostra di anniversario del Wallraf Richartz Museum di Colonia, ha provocato un altro atto di censura istituzionale. Haacke propose di esporre il Grappolo di asparagi (1880) di Édouard Manet, proveniente dalla collezione del museo, insieme ai risultati delle sue ricerche sulla provenienza dell’opera. I pannelli informativi contengono dettagliate informazioni personali, biografiche, professionali e finanziarie sui precedenti proprietari, nonché informazioni sul loro coinvolgimento nel nazionalsocialismo. La Schirn presenta anche altre due opere che esaminano criticamente gli intrecci tra mecenatismo artistico e attività economica: Der Pralinenmeister (Il maestro del cioccolato) (1981), sulle connessioni tra le decisioni culturali e fiscali dell’influente collezionista e produttore di Colonia Peter Ludwig, e Buhrlesque (1985) sul collezionista d’arte, mecenate e produttore di armi svizzero Dr. Dietrich Bührle.

La mostra presenta anche opere partecipative, come l’installazione MoMA Poll (1970) in cui Haacke ha posto ai visitatori del Museum of Modern Art di New York domande sulle loro convinzioni politiche. Durante la mostra alla Schirn sarà condotto anche un nuovo sondaggio tra i visitatori. In Photoelectric Viewer-Controlled Coordinate System (1968), i movimenti dei visitatori attraverso la stanza attivano proiettori a infrarossi e sensori fotoelettrici che attivano in modo diverso ventotto lampadine.

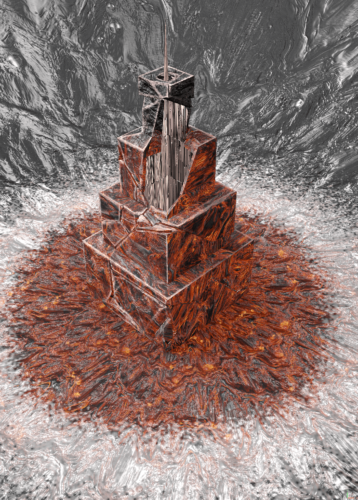

In numerose opere Haacke ha sostenuto i processi democratici, l’attivazione dell’opinione pubblica e un approccio antifascista pluralista. Alcuni dei suoi progetti riguardano la rappresentazione dei media: News (1969) trasporta il ticker di un’agenzia di stampa nello spazio espositivo; nello Schirn vengono trasmessi i servizi di alcuni media di Francoforte, come la Frankfurter Allgemeine Zeitung, la Frankfurter Rundschau e Hessenschau.de. Photo Opportunity (After the Storm / Walker Evans) (1992) offre una prospettiva comparativa sul reportage fotografico. La Schirn presenta anche il lavoro di Haacke sulla critica del potere per Documenta 7. L’installazione Oil Painting: Homage to Marcel Broodthaers (1982) consiste in un ritratto dell’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan realizzato dallo stesso Haacke, esposto di fronte a una fotografia di grande formato di una grande manifestazione di oppositori alla sua politica e allo spiegamento di armi nucleari. Anche l’impegno di lunga data di Haacke nei confronti della politica della storia e del post-nazismo è presente nella mostra. Nel 1993 ha rappresentato il Padiglione tedesco alla Biennale di Venezia, per il quale ha ricevuto il Leone d’oro insieme a Nam June Paik.

Il suo sensazionale contributo GERMANIA presenta un campo di detriti di lastre di marmo all’interno della sala, che era stata ristrutturata nel 1939 sotto il nazionalsocialismo. Haacke ha sviluppato l’opera di grandi dimensioni DER BEVÖLKERUNG (TO THE POPULATION) (2000) come installazione permanente per uno dei due cortili interni dell’edificio del Reichstag tedesco a Berlino. La decisione di affidare l’incarico ad Haacke è stata oggetto di intensi dibattiti pubblici nel Bundestag. Le lettere illuminate installate sul pavimento si riferiscono all’iscrizione “DEM DEUTSCHEN VOLKE” (Al popolo tedesco) sul frontone dell’edificio del Reichstag. Ogni membro del Bundestag è stato invitato a contribuire con 50 chilogrammi di terra del proprio collegio elettorale; i semi inseriti nel terreno sono cresciuti in una varietà di vegetazione vivente, che oggi incornicia le lettere. Il progetto di poster di Haacke We (All) Are the People, creato per documenta 14 (2017) a Kassel e Atene e da allora esposto più volte, può essere letto come una reazione all’aumento del sentimento anti-migranti degli ultimi decenni. L’opera, basata su manifesti testuali, ripete lo slogan omonimo nelle dodici lingue diverse dei principali gruppi di migranti in ogni Paese.

(dal comunicato stampa)

La mostra “Hans Haacke: Retrospettiva” è finanziata dalla Kulturstiftung des Bundes (Fondazione culturale federale tedesca). Finanziata dalla Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (Commissario del governo federale per la cultura e i media). Con il sostegno aggiuntivo di fiber to the people GmbH.

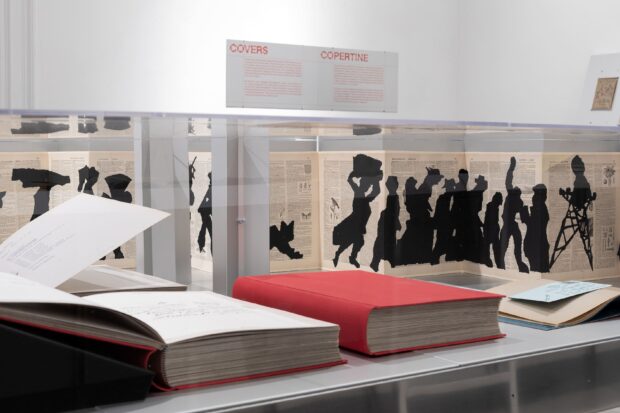

immagini: (cover 1) Hans Haacke: Retrospective, exhibition view, © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2024, Photo: Norbert Miguletz (2) Hans Haacke: Retrospective, exhibition view, © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2024 (3) Hans Haacke, Large Condensation Cube, 1963–67, Acrylic glass, distilled water, 76.2 x 76.2 x 76.2 cm, MACBA Collection, MACBA Foundation, Gift of National Comitee and Board of Trustees Whitney Museum of American Art, © Hans Haacke / VG Bild-Kunst, Bonn 2024, Photo: Hans Haacke (4) Hans Haacke, News, 1969, Teletype machine, paper, wire service, variable dimensions, Edition 2/3, Courtesy the artist and Paula Cooper Gallery, New York, © Hans Haacke / VG Bild-Kunst, Bonn 2024, Photo: Ellen Wilson (5-6) Hans Haacke: Retrospective, exhibition view, © Schirn Kunsthalle Frankfurt 2024, Photo: Norbert Miguletz

L'articolo Haacke alla Schirn Kunsthalle proviene da Arshake.

Alla riflessione pura sul rapporto uomo-macchina le mostre restituiscono parte di questa storia, la rendono comprensibile avvicinando i visitatori al processo nella sua vitalità. Gli incontri, alcuni disponibili online sul sito del Whitney, i documenti prodotti e il catalogo con contributi dei più importanti studiosi che il 9 maggio è stato presentato alla Gazelli Art House, seguiranno la fine delle mostre. Tutto questo ci fa riflettere anche sulla curatela delle mostre, quando tra gli obiettivi c’è anche quello di garantire che i contenuti siano resi disponibili e accessibili ai visitatori, rispettivamente nella misura di un museo e di una galleria.

Alla riflessione pura sul rapporto uomo-macchina le mostre restituiscono parte di questa storia, la rendono comprensibile avvicinando i visitatori al processo nella sua vitalità. Gli incontri, alcuni disponibili online sul sito del Whitney, i documenti prodotti e il catalogo con contributi dei più importanti studiosi che il 9 maggio è stato presentato alla Gazelli Art House, seguiranno la fine delle mostre. Tutto questo ci fa riflettere anche sulla curatela delle mostre, quando tra gli obiettivi c’è anche quello di garantire che i contenuti siano resi disponibili e accessibili ai visitatori, rispettivamente nella misura di un museo e di una galleria.

clock

clock