Ibrida. In dialogo con Francesca Leoni e Davide Mastrangelo

Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, duo di artisti direttori di Ibrida, il festival che ogni anno porta a Forlì le forme più radicali e autorevoli della ricerca artistica multidisciplinare, racconta dell’edizione 2025 che si svolgerà dal 25 al 28 settembre 2025 nei suggestivi spazi della Fabrica delle Candele.

Questa edizione, dedicata al tema della Moltitudine, conferma il suo taglio interdisciplinare e intermediale con lavori di videoarte, performance art, installazioni, dialoghi, workshop e musica e un ospite speciale: l’americano Gary Hill, Leone d’oro alla Biennale di Venezia e pioniere della videoarte. Una grande mostra internazionale precede il festival nelle veci di prologo dedicata alle Anatomie Digitali e aperta al pubblico fino al ottobre negli spazi della Fondazione Zoli. Francesca Leoni e Davide Mastrangelo ripercorrono tutto il lavoro e le scelte che li hanno portati a questa decima edizione, nello spirito di ponte tra passato e futuro e nel nome di una pluralità di voci che ogni anno si rafforza in un network sempre in espansione.

Elena Giulia Rossi: Da dieci anni a questa parte Ibrida si è ogni volta arricchita ed evoluta per numero e varietà di eventi e opere. Quest’anno, celebrando la decima edizione, la proiezione al futuro proviene anche da uno sguardo a ritroso, al corpus di opere presentate nel tempo riletto come “un grande organismo in divenire”. In che modo avete restituito questo sguardo?

Francesca Leoni e Davide Mastrangelo: Abbiamo scelto di considerare il nostro archivio non come un insieme di memorie statiche, ma come una materia viva, capace di dialogare con il presente e di indicare nuove direzioni. Riguardando dieci anni di opere, si percepisce chiaramente come la videoarte e l’arte performativa abbiano reagito ai mutamenti sociali, politici e tecnologici. In questo senso, l’archivio diventa un vero “organismo in divenire” che respira con le trasformazioni del mondo, proprio come accade nei grandi musei internazionali che, negli ultimi anni, hanno iniziato a considerare la media art non solo come documento, ma come presenza viva e necessaria per rappresentare il presente.

Il tema di questa edizione è “Moltitudine”. In relazione alla pluralità dei linguaggi, quanto è importante per voi oggi riconoscere (e che sia riconosciuta) la specificità della videoarte?

La videoarte oggi si muove in uno spazio complesso: da un lato il linguaggio video è diventato quotidiano, pervasivo, parte integrante del nostro modo di comunicare; dall’altro rischia di essere confuso con la produzione di immagini effimere e di consumo. Per noi, riconoscerne la specificità significa sottolineare la sua forza poetica, politica e percettiva: la capacità di generare esperienze trasformative.

In un contesto di “moltitudine”, il video è una vera lingua madre della contemporaneità ed è l’uso consapevole e radicale a trasformarlo in arte. Proprio perché siamo oberati di contenuti audiovisivi, sentiamo la responsabilità di tracciare traiettorie chiare, evitando che tutto finisca nello stesso calderone indistinto. Il nostro compito è presentare allo spettatore il fenomeno per quello che è, ma al tempo stesso offrirgli strumenti utili per analizzare e comprendere l’opera.

Come si sono trasformati tecnologia e linguaggio video in questi ultimi dieci anni?

Dieci anni fa parlavamo ancora di “digitale” come di una frontiera necessaria; oggi siamo immersi in un ecosistema visivo in cui AI, realtà aumentata, streaming in tempo reale e linguaggi interattivi sono parte integrante della produzione artistica. Il linguaggio video ha assorbito contaminazioni dalla game art, dalla computer graphics e dall’arte generativa, creando un terreno ibrido in cui l’artista è spesso al tempo stesso programmatore, performer e regista. Oggi il sistema produttivo sta cambiando in maniera esponenziale: con l’avvento dell’AI, la distinzione tra produzione e post-produzione tende a dissolversi. Non c’è più un “dopo” in cui si interviene a montare o correggere, ma un processo circolare in cui l’opera nasce già all’interno di un flusso continuo di generazione, modifica e rielaborazione. Questo significa che l’atto creativo non si conclude, ma rimane aperto, in trasformazione permanente. Questa fluidità riflette l’andamento dell’arte contemporanea internazionale, dove le categorie tradizionali vengono costantemente messe in discussione.

Cosa ci aspetta quest’anno nella sezione dedicata alle installazioni inaugurata nel 2022?

Quest’anno la sezione installativa affronta un tema cruciale della nostra contemporaneità: l’universo dei social network, spazio in cui la “Moltitudine” ha trovato una voce amplificata, ma non sempre armoniosa. Ci troviamo in un’arena dove la parola si moltiplica fino a diventare rumore e il dialogo viene spesso sostituito dall’eco delle emozioni più immediate.

In questo contesto, Max Magaldi con Vainglory trasforma lo spazio in un paesaggio immersivo di dispositivi e voci digitali, riflettendo sul bisogno compulsivo di apparire. Igor Imhoff con Portable Insult Machine mette in scena la violenza verbale online, ribaltando i ruoli e ponendo lo spettatore davanti a un algoritmo che lo osserva e lo offende. Sara Koppel con The Garden of Water Lilies propone invece un’opera poetica in realtà aumentata che riattiva il legame tra uomo e natura. Tre prospettive diverse che illuminano la moltitudine digitale e le sue contraddizioni.

Quali considerazioni sono emerse dalla valutazione con la giuria delle opere ricevute per la open call?

Abbiamo registrato una forte presenza di opere sulla memoria e sulla stratificazione delle immagini, spesso intrecciando archivi familiari, documenti storici e materiali generati con AI. La geografia artistica si è ampliata: accanto a paesi già attenti come Belgio e Brasile, emergono nuove scene dall’Asia e dall’Africa, segno di un linguaggio ormai globale.

La Cina si è distinta per la qualità dei lavori e per l’uso di media diversi, come i videogame, per analizzare e rielaborare il reale. Un esempio è A Camera and an Engine di Yuting Chen, che segue la vita sospesa di una giovane live streamer tra digitale e fisico, alternando glitch e bug a metafore di precarietà e ansia sociale. L’opera riflette la fragilità dell’identità in una società ipercompetitiva, dove l’immersione digitale amplifica e al tempo stesso frattura l’esperienza vissuta.

Tutto questo conferma come la videoarte, pur nella sua specificità, sia oggi una piattaforma di dialogo interculturale e uno strumento prezioso per leggere le complessità del presente.

Quest’anno prologo al Festival sarà la collettiva “Anatomie Digitali”. Potete raccontarci di questo progetto e delle 5 aree tematiche?

Anatomie Digitali è il prologo con cui celebriamo i dieci anni di Ibrida Festival. Non è una semplice retrospettiva, ma un’indagine poetica e curatoriale sul corpo audiovisivo e sulle sue metamorfosi nell’ultimo decennio. Seguendo l’etimologia di “anatomia” abbiamo aperto il nostro archivio come farebbe un anatomista: per guardare dentro, scomporre, dissezionare. È anche uno sguardo critico, vicino a quello foucaultiano, che osserva come il potere e il sapere si inscrivano sul corpo.

Il percorso attraversa oltre quindici paesi, intrecciando linguaggi ed estetiche globali senza perdere il legame con il territorio, e si articola in cinque aree tematiche, come organi vitali di un corpo in divenire:

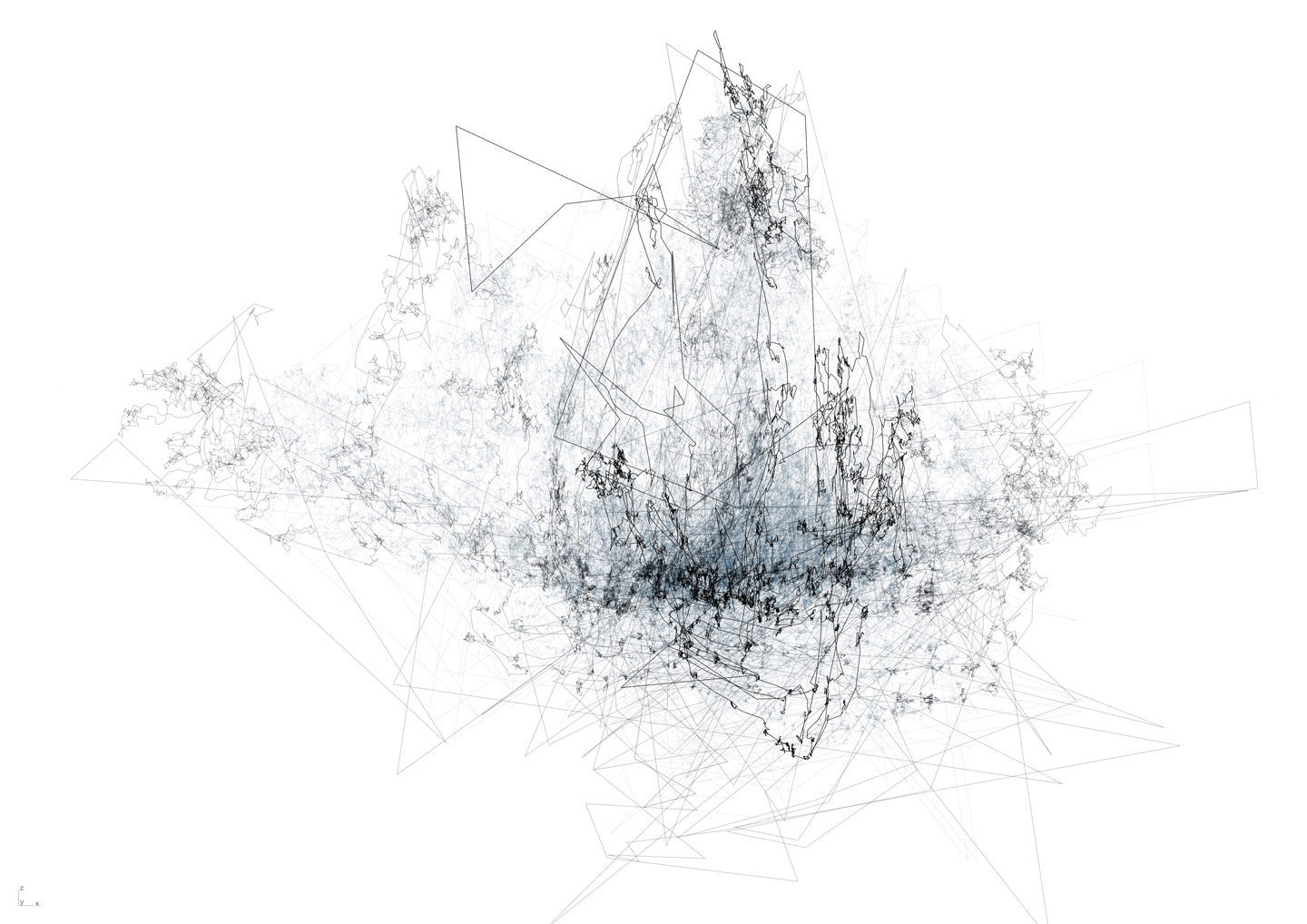

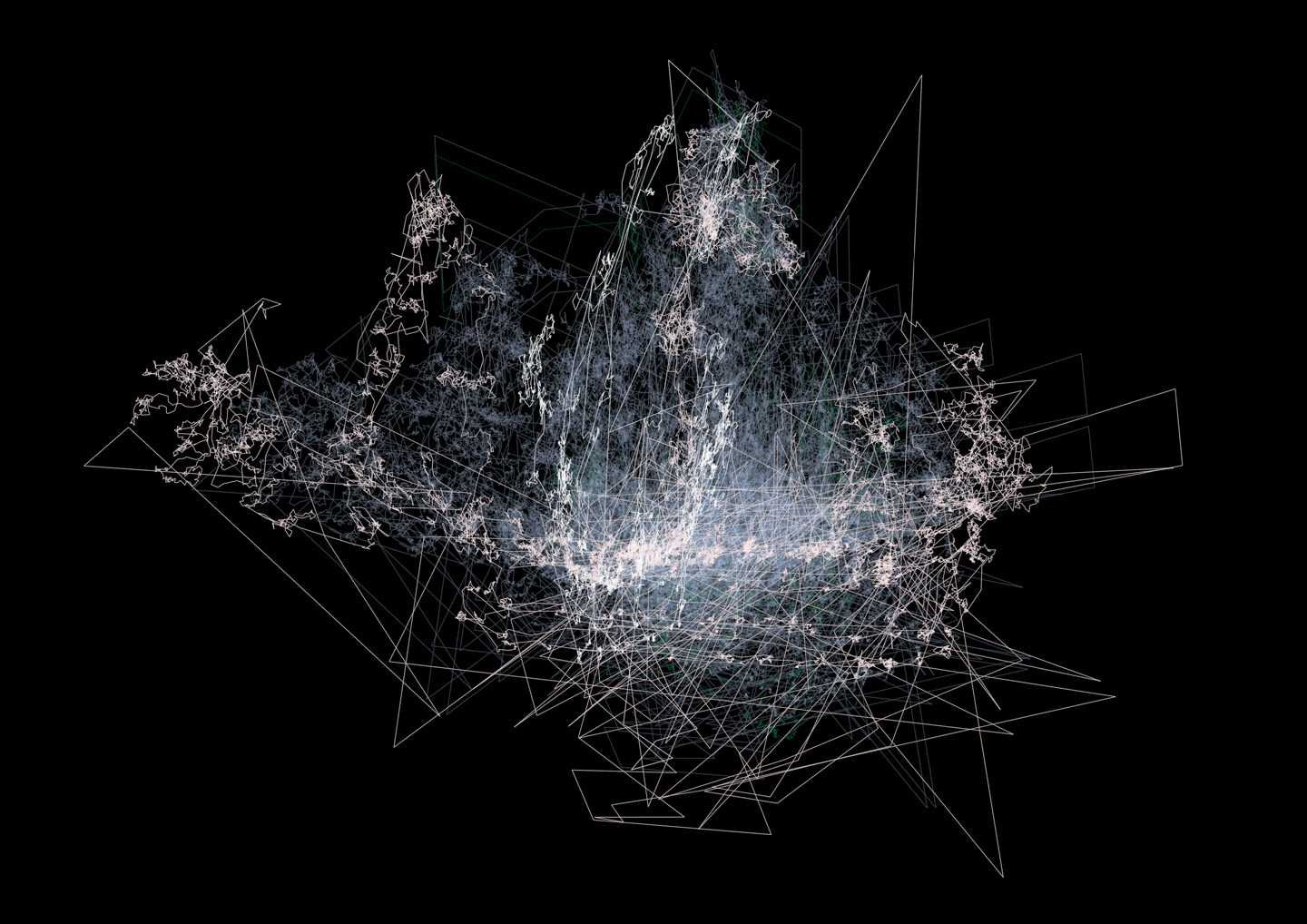

- Genesi, che omaggia le origini della videoarte e le tensioni tra corpo e tecnologia, inaugurata da Self ( ) di Gary Hill (2016), anno di nascita del festival, opera che dialoga emblematicamente con il nostro percorso;

- Corpi Elettronici, dove il corpo diventa interfaccia sensibile, identità fluida e dispositivo performativo;

- Anatomia del Segno, dedicata a sperimentazioni visive e animazioni come materia simbolica;

- Ibrida Prize, che riunisce le opere vincitrici capaci di coniugare ricerca estetica e urgenza espressiva;

- Segnali, in cui glitch, intelligenza artificiale e nuove forme visive trasformano l’errore e il codice digitale in materia poetica.

Anatomie Digitali si configura così come una mappa fluida e multicentrica delle estetiche contemporanee, un atto d’amore verso la ricerca e l’ibridazione, ma anche una riflessione critica sulla condizione phygital in cui viviamo, sospesi tra biologico e artificiale, tra presenza e traduzione algoritmica.

Anche quest’anno ci sono novità importanti sul fronte dei riconoscimenti e delle residenze…

Quest’anno inauguriamo per la prima volta una residenza artistica interamente ideata e voluta da Ibrida: un passo che sognavamo da tempo e che segna un’evoluzione importante nel nostro rapporto con il territorio.

Per noi, residenze e riconoscimenti non sono solo premi, ma occasioni per creare legami e lasciare tracce concrete. Lo scorso anno, ad esempio, il vincitore del Premio Fabrica ha visitato Forlì durante il festival, realizzando riprese che entreranno nel suo prossimo lavoro.

Quest’anno facciamo un ulteriore salto in avanti grazie alla collaborazione con Atrium, associazione europea con sede a Forlì. L’artista selezionato da Ibrida vivrà la città e realizzerà un’opera di videoarte dedicata alle sue architetture dissonanti. L’opera sarà presentata in anteprima alla prossima edizione del festival e resterà nella collezione di Atrium, diventando una memoria visiva condivisa.

Considerazioni finali e augurio per il futuro.

Venendo a Forlì, il pubblico troverà non solo un festival, ma un’esperienza collettiva. Ci piacerebbe che Ibrida fosse percepito come un luogo dove l’arte non si limita a essere vista, ma vissuta e condivisa.

Dopo dieci anni ci guardiamo indietro con stupore: non avremmo mai immaginato di arrivare fin qui. Abbiamo attraversato momenti difficili e gioie inattese, e ogni edizione ha lasciato tracce profonde in chi vi ha preso parte. Il nostro augurio è che questa moltitudine continui a crescere, intrecciando esperienze locali e traiettorie internazionali, come un mosaico in continua espansione capace di restituire il senso di un tempo che cambia e, insieme, di una comunità che evolve e si trasforma.

IBRIDA Festival 2025. Moltitudini, a cura di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, Fabrica delle Candele, Forlì, 25-28.09.2025. Potete consultare qui il sito per il programma aggiornato degli eventi.

Anatomie Digitali, a cura di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, Fondazione Dino Zoli, 01.09.09.10.2025

Artisti in mostra: Gianluca Abbate, Alessandro Amaducci, Karin Andersen, Apotropia, Elena Bellantoni, Filippo Berta, Sara Bonaventura, Robert Cahen, Matteo Campulla, Rita Casdia, Carlos Casas, Georgios Cherouvim, Citron/Lunardi, Zlatko Ćosić, Martín Córdoba, Brecht De Cock, Iginio De Luca, Silvia De Gennaro, Sandrine Deumier, Michele Di Pirro, Elisabetta Di Sopra, Ilaria Di Carlo, Felix Dierich, Francesca Fini, Laura Focarazzo, Regina José Galindo, Daniele Grosso, Marcia Beatriz Granero, Gary Hill, Igor Imhoff, Salvatore Insana, Jacopo Jenna, Yoshihisa Kitamura, Fenia Kotsopoulou, Francesca Lolli, Marcantonio Lunardi, Eleonora Manca, Antonello Matarazzo, Sofia Melikova, Albert Merino, Ethann Néon, Donato Piccolo, Luis Carlos Rodriguez, Miguel Rozas, Hiroya Sakurai, Ursula San Cristobal, Guli Silberstein, Valentin Sismann, Lino Strangis, Rino Stefano Tagliafierro, Cosimo Terlizzi, Devis Venturelli, Virgilio Villoresi, Debora Vrizzi, Hernando Urrutia, Shon Kim.

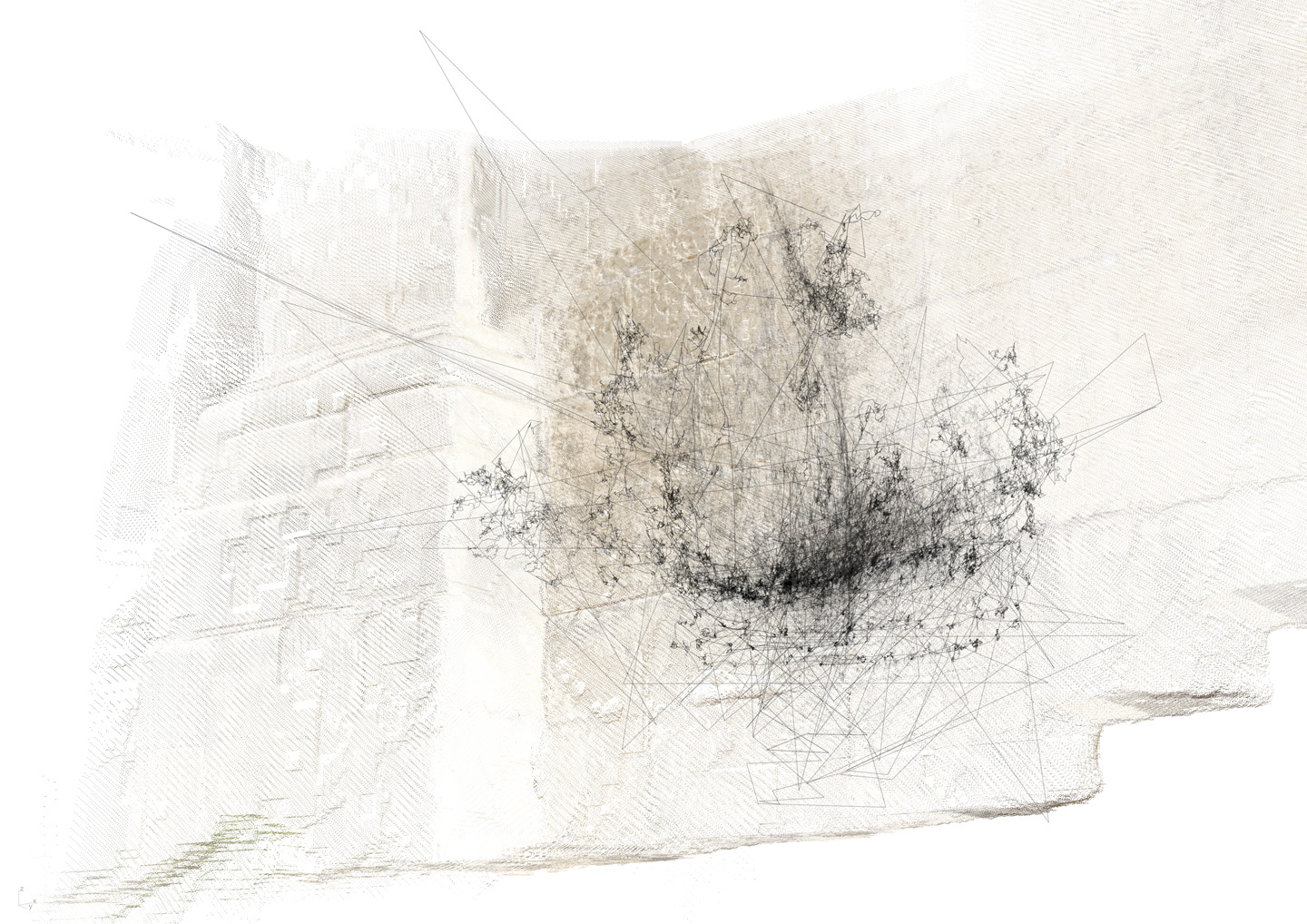

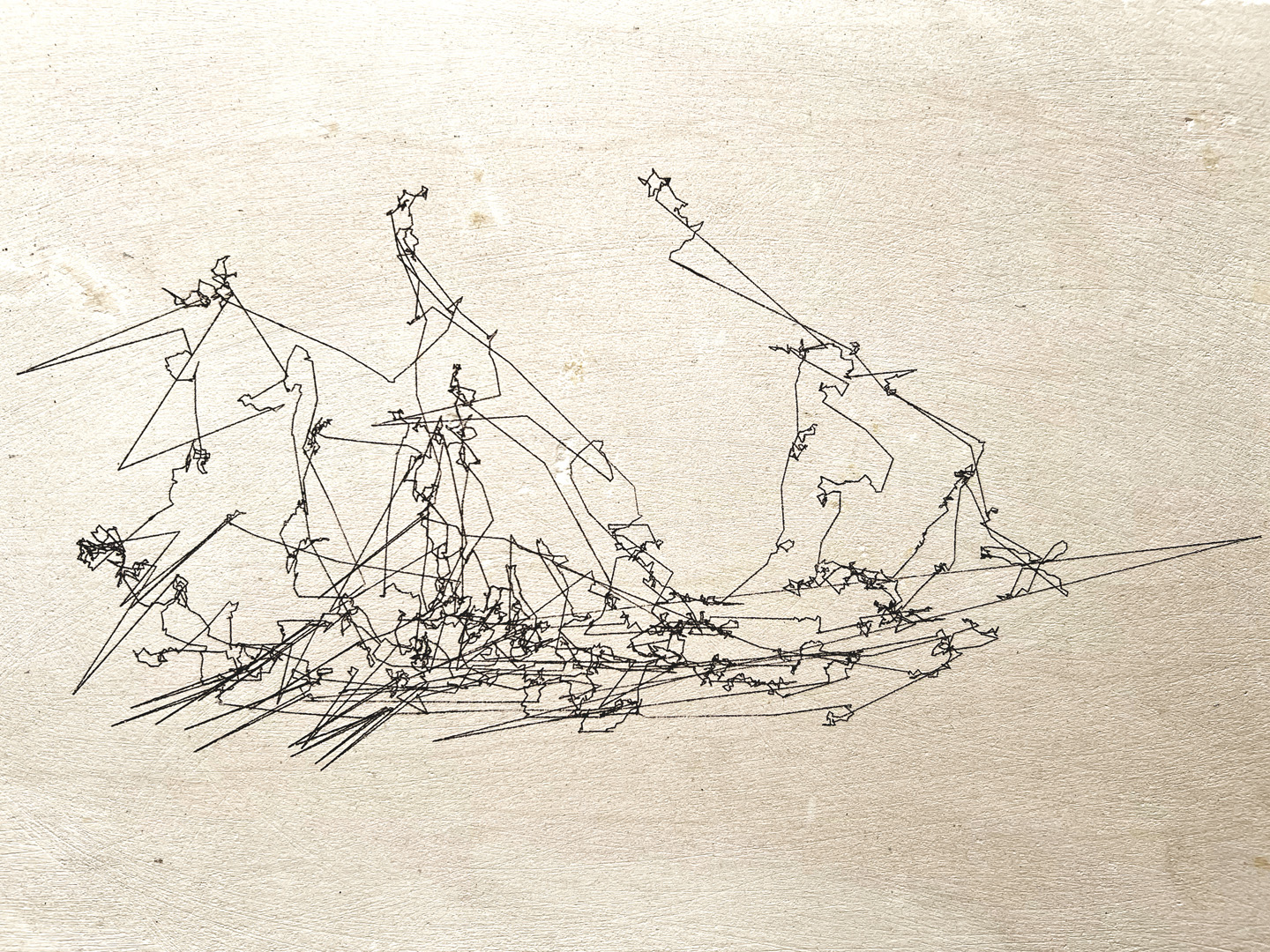

Immagini: (cover 1) Albert Merino, «Le Monde Sublunaire», 2022, frame da video (2) Debora Vrizzi, «Family Portrait», 2012, frame da video (3) Ibrida Staff 2025, © Vertov Project, photo by Andrea Bardi (4-7) GARY HILL, !SELF series», Courtesy dell’artista e Galleria Lia Rumma Milano- Napoli (5) Yuting Chen, «A Camera and an Engine», 2024 (6) Georgios Cherouvim, «Geophone», 2016, frame da video (7) Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, © Vertov Project, photo by Andrea Bardi

L'articolo Ibrida. In dialogo con Francesca Leoni e Davide Mastrangelo proviene da Arshake.

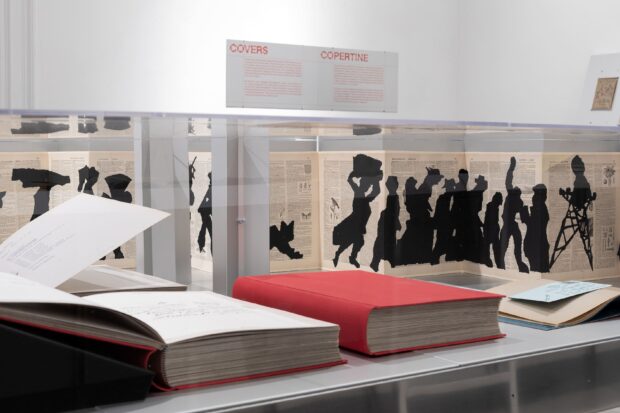

Alla riflessione pura sul rapporto uomo-macchina le mostre restituiscono parte di questa storia, la rendono comprensibile avvicinando i visitatori al processo nella sua vitalità. Gli incontri, alcuni disponibili online sul sito del Whitney, i documenti prodotti e il catalogo con contributi dei più importanti studiosi che il 9 maggio è stato presentato alla Gazelli Art House, seguiranno la fine delle mostre. Tutto questo ci fa riflettere anche sulla curatela delle mostre, quando tra gli obiettivi c’è anche quello di garantire che i contenuti siano resi disponibili e accessibili ai visitatori, rispettivamente nella misura di un museo e di una galleria.

Alla riflessione pura sul rapporto uomo-macchina le mostre restituiscono parte di questa storia, la rendono comprensibile avvicinando i visitatori al processo nella sua vitalità. Gli incontri, alcuni disponibili online sul sito del Whitney, i documenti prodotti e il catalogo con contributi dei più importanti studiosi che il 9 maggio è stato presentato alla Gazelli Art House, seguiranno la fine delle mostre. Tutto questo ci fa riflettere anche sulla curatela delle mostre, quando tra gli obiettivi c’è anche quello di garantire che i contenuti siano resi disponibili e accessibili ai visitatori, rispettivamente nella misura di un museo e di una galleria.